무당굿으로 환자의 병 고치기도 무당 사제권 세습, 관할권 계승

점쟁이는 환자의 생년월일 등의 인적사항 몇 가지를 묻고 점을 쳐주었고 점괘를 말해 주었다. “어허 이거 죽은 할아버지가 노하셨어. 5일 오시에 할아버지 묘를 찾아 가서 무당이 굿을 해야겠어. 원귀의 한을 풀어 주어야지. 원귀가 환자의 목을 꽉 조이고 있어” 이것이 점쟁이가 환자에 내린 진단이었다. 영하다는 점쟁이의 진단에 따라 당골을 모시고 와서 재물을 마련하고 무당굿을 하였다. 곧 무당은 환자를 직접 치료하는 사람이었다. 하지만 효염이 없으면 분주하게 수소문 끝에 또 다른 점쟁이를 찾아 나섰다. “어허! 왜 이제 찾아 왔어. 늦었구만… 여차 여차 해야겠어”하고 점괘를 말해주면 다시 무당을 모셔 와서 무당굿을 하였다. 좁은 환자의 방에서 징을 치고 주술을 외치는 무당굿은 거의 밤새워 이루어졌다. 고열에 시달려 사경을 헤매는 장티푸스 환자의 신체 일곱 매듭을 시신의 염을 하는 것과 똑같이 묶어서 문밖으로 내놓고 다시 지이고 조율에 맞춰 외쳐대는 무가(巫歌)는 흔히 듣고 볼 수 있는 마을 풍경이었다.

비위생적인 빈곤한 생활 때문에 병도 많고 무당들의 무가와 징소리도 마을 곳곳에서 들리는 것이 다반사였다. 많이 낳고 많이 죽었다. 아마 당시에 지금과 같은 장례식장이 있었다면 호황을 누렸을 것이다.

당시 병자의 진단 전담자는 점쟁이였고 치료를 전담하는 사람은 무당이었다. 점쟁이와 무당의 힘으로도 치유할 수 없어 죽으면 “명철하신 하나님네”하고 체념할 수밖에 없었던 조상들, 이것이 매우 완만한 변화를 거치면서 청동기에서 최근까지 살아 왔던 조상들의 처절한 생활상이었다. 병마에 대한 공포의 극복과 생존을 위해서는 만능의 신인 하늘신과 태양신을 믿고 그 위대한 힘을 의지하면서 살 수밖에 없었다. 그들의 인간 세상과 하늘신을 연결해 주는 매개 인물은 당골과 점쟁이였다. 무당의 무(巫)자가 하늘과 땅 즉, 하느님과 인간을 연결해 준다는 뜻을 내포하고 있는 상형문자다.

무당은 노래와 춤으로써 신령을 섬기되 시노가 인간을 하나로 융합시킴으로써 신령의 힘을 빌려 재액을 없애고 복을 받고자 하였다. 곧 무속은 신과 인간이 하나가 되는 ‘엑스터시’ 현상이었던 것이다. 무당굿의 종류에는 재물의 풍요와 무병장수, 평안을 비는 기복제와 역신(疫神)들을 몰아내고 병을 고치기 위한 치병제, 죽은 사람의 살이나 원한을 풀어 주고 망령을 저승으로 보내는 송령제들이 있었다. 지금 노인연금을 탈만한 사람이면 모두 겪어 본 일이지만 병들었을 때 무당굿 끝에 무당이 물동이에 바가지를 엎어 놓고 두드리다가 그 바가지를 꺼내서 문밖에 두르고 큰 소리로 ‘훳새! 훳새!’ 외치면서 무당굿을 마감했던 것은 곧 역신을 몰아내는 치병제의 끝마감 행사였던 것이다. 서글픈 가을을 흐느끼는 비올라의 연주 보다 더 비창한 가야금 연주에 맞추어 춤추는 살풀이, 그토록 서럽게 죽은 내 가족의 원혼을 저승으로 보내는 송년제의 살풀이는 지금도 우리들의 가슴속 깊은 곳을 뜨겁게 달구어 통곡하게 한다.

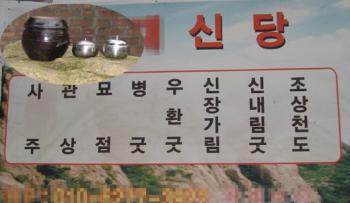

무당 즉 당골(중북부 지방에서는 무당, 호남지방에서는 당골이라고 함)은 혈통에 의한 사제권(司祭權)이 세습되고 사제권에 의한 단골판의 관할권이 계승되며 사제권과 단골판의 관할권이 제도화되어 있었다. 영암읍의 경우 교동리, 회문리, 서남리, 동무리, 남풍리가 한 단골판으로 현재 교동리 군립도서관 오른편에 살고 있었던 당골의 관할권이었다. 관할권내에 거주하는 주민은 여름에 보리, 가을에는 쌀을 형편에 맞추어 의무적으로 내야했다.

점쟁이는 소, 말, 고양이 등의 가축이나 야생동물의 거동을 보고 길흉을 알아내는 동물점( 예를 들면, 까마귀가 울면 불길한 징조이고 까치가 울면 길한 징조), 신령이나 귀신이 직접 길흉화복을 전해준다는 신점, 음양오행과 수리를 기초로 해서 괘를 만들고 이것을 역리(易理) 등에 맞추어 길흉화복을 판단하는 작괘점, 강태공의 영귀수(靈龜漱)를 기반으로 고안한 토정 이지함의 토정비결에 의한 사주점 등이 있었다.

인간을 육신과 영혼의 이원적 결합체로 보고 영혼을 육신의 원력으로 믿으며 살아 왔던 우리의 조상들은 장티푸스 환자의 몸을 시신을 염하듯 일곱 매듭을 묶어 밖으로 내다버리면 죽은 줄 착각하고 역신이 살아진다는 점괘도 이런데서 연유되었다. 병을 앓게 하는 원인이 역신의 소행이 아니라 병원체 때문이라는 인식을 갖게 된 것은 극히 최근의 일이다. 환자의 집에서 밤새도록 역신을 쫓기 위한 무당굿을 마치고 제물의 음식을 송두리째 싸들고 가는 당골을 불신하는 풍조가 싹트기 시작한 것은 약 60~70년 전부터서였다. 그때 이런 동요가 무가의 조율에 맞춰서 많이 불리워졌다.

정신이 부족하여 호박떡이 서럽구나.

곶감대추 딸싹마라 날만 새면 내것이다

/영암신문 명예기자단 자문위원=조동현