옥봉에게 부침

간 밤 산중에 빗발 재촉하더니

푸른 절벽 나는 폭포 격렬한 우레소리

놀라 깨니 간절한 그리움의 꿈

겨우 금강산 봉우리에 이르러 돌아왔네

옥봉 백광훈은 1582년 5월 서울에서 졸했다. 이때 고죽은 종성부사로 함경도에 가야만 했다. 평생지기의 부고 소식을 전해 들은 고죽은 군사 임무 때문에 친구의 장례식에도 가지 못하고 만사를 지어 슬픔을 토로했다.

옥봉 만사

필법은 명필들 오묘함을 얻었고

시는 위진시대의 낮음을 부끄럽게 여겼네

집이 가난하여 떠돌며 벼슬살이 살았고

몸이 늙어가자 처자를 그리워했지

그대의 영구 남쪽으로 돌아가는 날

나는 군무로 북쪽으로 떠나야 하는 때

이 세상에서 문득 영결하니

황천이 곧 우정을 나눌 곳이리

한편, 고죽은 손곡 이달과도 여러 편의 시를 주고 받았다. 고죽이 영광 사또로 있을 때 옥봉뿐만 아니라 손곡도 벗을 찾아 영광으로 왔다. 고죽은 손곡과 헤어지면서 애틋한 마음을 담아 이별 시를 한 수 지었다.

이익지와 이별하며(익지는 이달의 子)

나그네 길 아득하고 해는 서산으로 기우는데

버들꽃 다 흩날리자 두견새 우네

마을 다리 곁 저자 있어 가다가 술을 사고

들판 냇물은 사람 없어도 논을 가득 채우네

객점에 달 밝으면 시름겨운 꿈 끊어지고

산성 나뭇잎 어두워 홀로 가는 길 헤매리

하늘 끝 이 이별에 머리 희어지니

슬프구나 그대여 풀은 다시 무성한데

손곡 이달 역시 옥봉 백광훈 못지않게 친구 고죽을 그리워하며 오매불망 다시 만날 날을 손꼽아 기다렸다. 그들이 서로 주고받은 시를 읽어보면 얼마나 우정이 깊고 절절했는지를 짐작할 수 있다.

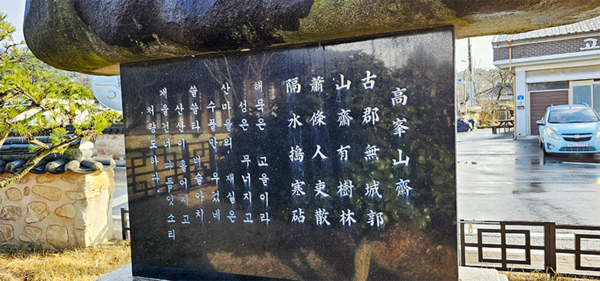

고죽에게 보냄

동쪽 성에서 아득히 서쪽 성을 바라보며

얼마나 그리웠던가, 두 사람 마음

내일 서울 떠나 강 길 거슬러 올라가면

모래밭 붉은 잎은 온통 가을의 소리

손곡은 서얼 출신으로 세상에 대한 출세를 단념했기에 보다 자유롭게 전국을 유랑했다. 손곡 이달은 1578년 전북 남원에서 옥봉을 만나 회포를 풀며 시를 주고받았다. 여기에서 용성은 남원을 말한다.

용성에서 옥봉의 시에 차운함

여러 달 집 떠나니 소식 드물고

봄 아쉬워 다시 봄을 보내는 시를 읊네

술 마시며 오래 앉아 있으니 남루가 좋고

은하수 깊은 밤 북두칠성이 옮겨 가네

날리는 버들 솜 지는 꽃 일정한 장소 없고

권태로운 여행과 좋은 모임도 또한 동시(同時)라네

만난 후 각자 동서로 떠날 것이니

향기로운 풀 우거져 그리움만 끝이 없으리

맑은 시내 비 개인 후 가는 물결 일어나고

버드나무는 어둡게 물가 언덕에 비스듬하네

남쪽 밭두둑에 한 동이 술 취해야 하리라

봄바람 3월이 이미 얼마 남지 않았으니

떠나가는 길 곳곳에 왕손초 우거져 있고

골목길 집집마다 탱자꽃이 피었구나

하늘 끝 떠돌며 오래 나그네 되었으니

한밤중에 남방의 민요 차마 듣지 못하겠네

한편, 손곡 이달은 최경창이 살고 있는 경기도 파주까지 찾아가 시를 남겼다. 제목에서 알 수 있듯이 파주에 있는 고죽의 집 이름은 ‘파산장(坡山庄)’이었다.

손곡은 만남의 기쁨을 내비치면서도 시 말미에는 끝내 이별의 슬픔을 토로하고 만다.

최고죽의 파산장을 찾아

여러 달 서로 떨어져 있었거니

이제야 기쁘게 찾아가네

농가는 나무 아래에 있고

오이 넝쿨은 가을 숲에 걸려 있네

주인은 별 탈이 없으며

가난도 그 마음을 얽매지 못하네

기쁜 낯으로 뜨락 풀밭에 앉아

나를 위해 거문고를 연주하네

연주 끝나면 곧 다시 이별하리니

섧게도 슬픔만 가슴 가득차네

고죽은 절친 옥봉 백광훈이 세상을 떠난 지 1년 후인 1583년 3월에 갑작스럽게 사망했다. 함경도 방어사 종사관으로 있을 때 성균관 직강에 임명되어 서울로 오던 중 경성의 객관에서 세상을 하직했다. 이제 삼당시인 중에서 손곡 이달만 남게 되었다. 평생 우정을 나누던 두 친구가 한 해를 사이에 두고 나란히 이승을 떠났으니 그 슬픔과 상실감이 얼마나 컸을까? 손곡집에는 고죽 최경창 사후 5년 만에 풀이 무성한 고죽의 묘지를 대한 소감을 적은 시가 한 수 전한다.

고죽의 시골 장원을 바라보며

멀리 시골 장원 보니 눈물 가득 젖어드네

5년 전 묘에 심은 나무는 가시나무로 뒤덮혔네

서주문 밖에서 양담이 취했거나

또 산양에서 피리 소리를 듣는구나

허균의 스승, 손곡 이달

이달은 한때 원주 손곡에 은거해 살면서 친구인 허봉의 권유에 따라 그의 동생들인 허난설헌과 허균을 가르쳤다. 나중에 허균은 스승 손곡으로부터 모티브를 얻어 ‘홍길동전’을 쓰게 된다.

허균은 손곡산인전에서 ‘손곡의 시는 기운이 따사롭고 지취가 뛰어나며 빛이 곱고 말이 담담하다. 그 온화함은 봄볕이 온갖 풀을 덮은 듯하며, 그 맑음은 서리 같은 물줄기가 큰 골짜기를 씻어 흐르는 듯하다’고 평했다.

손곡은 일흔이 넘도록 자식도 없이 살다가 평양의 한 객관에서 생을 마쳤다. 이때가 1612년이었고, 옥봉과 고죽 사후 30년이 지난 후였다. 비교적 이른 나이에 세상을 떠난 두 친구와는 달리 손곡은 천수를 누린 셈이다. 이로써 조선 중기 시단을 흔들었던 삼당시인의 활약은 손곡의 죽음으로 끝을 맺었다.<계속>

글/사진 김창오 편집위원