월출산 벚꽃 백 리 길[170]

■ 구림마을(79)

‘버들잎 가려 꺾어’로 시작되는 홍랑의 이별시는 1980년대 고등학교 국어 교과서에 등장했을 정도로 유명한 시조다. 이별시의 백미로 꼽히는 이 시가 어떤 연유로 해서 후세에 전해지게 되었는지 고죽(孤竹)이 직접 기록해 놓은 글을 통해서 명확하게 알 수 있다. 고죽집에는 다음과 같은 내용의 글이 수록되어 있다.

홍랑에게 주는 글

만력계유 가을에 내가 북도평사로 막부에 나아갔더니, 홍랑이 따라와 막중에 있었다. 다음 해 봄 내가 서울로 돌아가게 되니, 홍랑이 쌍성에 이르러 이별하고 돌아가다가 함관령에 이르러 날이 어두워지고 비가 심하게 내리는 때를 만나 마침내 노래 한 수를 지어 나에게 보냈다. 그 후에 소식이 끊겼더니, 을해년에 내가 병이 나 오래 낫지 않아 봄부터 겨울까지 자리를 떠나지 못했다. 홍랑이 이 소식을 듣고 즉일로 출발해 무릇 칠 일 밤낮을 걸어 서울에 당도했다. 이때에는 양계(兩界)의 금령이 있었고 또 국상을 만나 소상이 비록 이미 지났으나 평상시와는 같지 않았다. 사람들이 이 때문에 말하는 자가 많아서 결국 파직을 당했고, 홍랑도 그 본 고장으로 돌아가게 되었다. 이별할 때에 써서 주었다. 만력 병자년 여름 고죽 병인.<출처:고죽집 245p/영암문화원>

홍랑의 이별시

묏버들 가려 꺾어 보내노라 님의 손에

주무시는 창가에 심어놓고 보소서

밤비에 새잎 곧 나거든 나인가도 여기소서

고죽의 번방곡(飜方曲)

折楊柳寄與千里人(절양류기여천리)

爲我試向庭前種(위아시향정전종)

須知一夜新生葉(수지일야신생엽)

憔悴愁眉是妾身(초췌수미시첩신)

버들을 꺾어 천 리 먼 사람에게 부치나니

나를 위해 시험 삼아 뜰 앞에 심어보오.

모름지기 아소서 하룻밤 새로 난 잎이

초췌하고 수심어린 눈썹을 한 첩의 몸인 것을.

신분의 벽에 막혀 이루지 못한 사랑

서울로 떠난 고죽이 병석에 누워 일어나지 못한다는 소식을 듣고 홍랑은 칠일 밤낮을 걸어 서울에 도착했다. 병석에 누워 신음하는 고죽을 찾아가 지극정성으로 병수발을 들었다. 고죽은 그 덕에 건강에서 회복되었지만 홍랑을 첩으로 삼았다는 소문이 퍼졌다. 홍랑은 당시 함경도 평안도 사람들의 서울 출입을 금하는 ‘양계의 금’을 어겼고, 고죽은 당시 명종 왕비인 인순왕후의 국상 중에 첩을 삼는 죄를 범한 것이다. 이 때문에 고죽은 파직을 당하고, 홍랑은 본 고장으로 돌아가야만 했다. 두 사람은 다시 이별하게 되었고 다시 만날 기약을 할 수 없는 처지에 놓이고 말았다. 헤어짐의 순간에 두 사람은 서로 말없이 한참을 바라보며 슬퍼했다. 이때 고죽은 난초 하나와 이별의 시 두 편, <증별(贈別)>과 <우(又)>를 써서 홍랑에게 주었다.

증별(贈別)

옥 같은 뺨에 두 줄기 눈물 흘리며 봉성을 나서니

새벽 휘파람새도 이별을 알고 슬피 울어주네

비단적삼 좋은 말을 타고 강산 넘어 떠나는 길

저 멀리 아득한 풀빛만이 외로운 길 전송하네

우(又)

서로 계속 바라보며 난초(幽蘭)을 주니

이번에 먼 곳으로 가면 언제나 돌아오려나

함관령의 옛 노래를 더 이상 부르지 마오

지금까지 구름과 비가 청산에 자욱하네

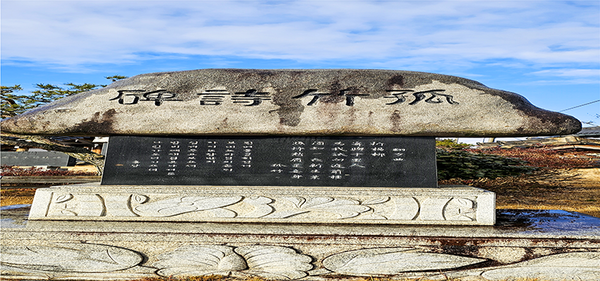

홍랑의 일편단심

이렇게 헤어진 두 사람은 다시는 만나지 못했다. 그 후 고죽이 죽었다는 소식을 듣자 홍랑은 스스로 자신의 얼굴을 훼손하고 고죽의 묘소가 있는 파주까지 찾아가 3년 동안 시묘살이를 했다. 임진왜란이 발발하자 홍랑은 고죽이 남긴 시고(詩稿)를 가지고 피난길에 올랐다. 전쟁이 끝나자 홍랑은 고죽의 후손을 찾아가 원고를 넘긴 뒤 세상을 떠났다. 고죽의 후손들은 홍랑이 보여준 뜨겁고 순수한 사랑에 감동하여 그녀를 할머니로 모시고 지금껏 제사를 받들고 있다.

지금의 기준대로 본다면 선뜻 이해가 안 갈 수도 있겠지만 그 당시의 법적 윤리적 잣대로 본다면 충분히 가능한 일이라고 생각된다. 홍길동전을 쓴 허균과 기생 매창의 플라토닉 사랑 이야기나 춘향전에 나오는 이도령과 춘향의 이야기가 한 예가 될 것이다.

만일, 홍랑이 고죽의 원고를 잘 간직하여 후손들에게 전해주지 못했다면 오늘날 주옥같은 고죽의 시를 감상할 수 없었을 것이다. 길지 않은 만남이었지만 그 만남을 소중히 여기고 자신만의 방식으로 한 인간에 대한 예의를 다한 홍랑에게 경의를 표하고 싶다.

오늘날 우리는 그녀만큼 뜨겁고 순수하게 누군가를 사랑하고 있는가?<계속>

글/사진 김창오 편집위원