월출산 벚꽃 백 리 길[165]

■ 구림마을(74)

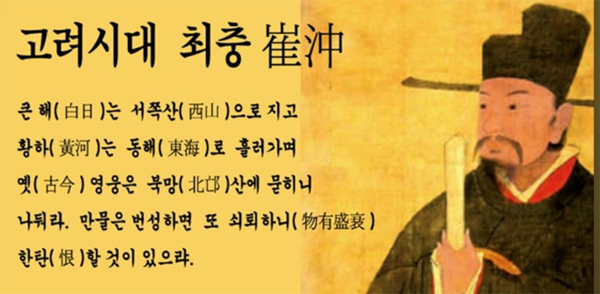

고려사(高麗史) 열전에 기록된 최충(崔冲)

최충(984~1068)은 자가 호연(浩然)이며, 해주(海州) 대령군(大寧郡) 사람이다. 풍채가 훌륭하고 컸으며, 천성과 지조는 굳고 곧았다. 젊어서부터 학문을 좋아하고, 글을 잘 지었다. 목종(穆宗) 8년(1005), 갑과(甲科) 장원에 발탁되었고, 현종(顯宗) 때에는 습유(拾遺)·보궐(補闕)·한림학사(翰林學士)·예부시랑(禮部侍郞)·간의대부(諫議大夫)를 역임하였다.

정종(靖宗) 때 〈최충에게〉 상서좌복야 참지정사 판서북로병마사(尙書左僕射 叅知政事 判西北路兵馬事)를 제수하였는데, 왕은 최충(崔冲)에게 명령하기를 변경으로 가서 성과 해자를 척정(拓定)하라고 하였으며 옷을 하사하여 파견하였다. 최충이 영원진(寧遠鎭)·평로진(平虜鎭) 및 여러 보루 14개를 설치하고 돌아오자 내사시랑평장사(內史侍郞平章事)로 올리고, 수사도 수국사 상주국(守司徒 修國史 上柱國)을 더하였으며, 얼마 뒤에 문하시랑평장사(門下侍郞平章事)로 옮겼다.

문종(文宗)이 즉위하여 최충을 문하시중(門下侍中)에 임명하고, 명령하기를 율령(律令)·서산(書算)을 상고하여 제도를 정하게 하였으며, 수태보(守太保)를 더하였다.

현종(顯宗) 이후 전쟁이 겨우 멈추었으나 학문으로 교화(文敎)하기에는 미처 겨를을 내지 못하였다. 최충이 후진들을 모아 부지런히 가르치니, 학도들이 줄지어 모여들어 거리에 차고 넘쳤다. 마침내 9재(齋)로 나누었는데, 이르기를 낙성재(樂聖齋)·대중재(大中齋)·성명재(誠明齋)·경업재(敬業齋)·조도재(造道齋)·솔성재(率性齋)·진덕재(進德齋)·대화재(大和齋)·대빙재(待聘齋)라 하고, 이를 시중(侍中) 최공도(崔公徒)라고 불렀다. 무릇 과거에 응시하려는 자제는 반드시 먼저 학도로 들어가 공부하였다.

매년 여름에는 귀법사(歸法寺)의 승방(僧房)을 빌려 여름 공부(夏課)를 하였는데, 생도 가운데 급제하고 학문은 우수하나 아직 관직에 나가지 않은 사람들을 택하여 교도(敎導)로 삼아 9경(經)‧3사(史)를 가르치게 하였다. 어쩌다 선배가 내방하면 초에 금을 그어 놓고 시를 지었으며, 그 석차를 게시하고 이름을 불러 들어오게 하여 조촐한 잔치(小酌)를 베풀었다. 어린이와 성인(冠)이 좌우로 줄을 지어서 술잔과 안주 그릇을 받드는데, 나아가고 물러남에 예절이 있었으며 연장자와 연소자 간에 차례가 있었다. 서로 시문을 지어 주고받다가 날이 저물게 되면, 다 함께 낙생영(洛生詠)을 읊고 마치니, 보는 사람들이 모두 칭송하고 감탄하지 않음이 없었다.

최충이 죽으니 시호를 문헌(文憲)이라 하였다. 후에 대개 과거에 응시하려는 사람은 역시 모두 9재의 명부에 이름을 올렸으니, 이들을 일러 문헌공도(文憲公徒)라 하였다. 또 유학자로 학도(徒)를 세운 사람이 11명이나 있었는데, 홍문공도(弘文公徒)는 시중(侍中) 정배걸(鄭倍傑)로 일명 웅천도(熊川徒)라고도 하고, 광헌공도(匡憲公徒)는 참지정사(叅知政事) 노단(盧旦), 남산도(南山徒)는 국자좨주(國子祭酒) 김상빈(金尙賓), 서원도(西園徒)는 상서복야(尙書僕射) 김무체(金無滯), 문충공도(文忠公徒)는 시랑(侍郞) 은정(殷鼎), 양신공도(良愼公徒)는 평장사(平章事) 김의진(金義珍)으로 일설에는 낭중(郎中) 박명보(朴明保)라고도 하며, 정경공도(貞敬公徒)는 평장사 황영(黃瑩), 충평공도(忠平公徒)는 유감(柳監), 정헌공도(貞憲公徒)는, 시중 문정(文正), 서시랑도(徐侍郞徒)는 서석(徐碩), 구산도(龜山徒)는 누구인지 알지 못한다. 세상 사람들은 이를 12도라 불렀는데, 최충의 학도가 가장 성하였다. 우리나라(東方)에서 학교가 일어난 것은, 대체로 최충으로부터 시작된 것으로, 당시 사람들은 그를 해동공자(海東孔子)라 불렀다.

최충의 아들들은 최유선(崔惟善)·최유길(崔惟吉)이다. 최유길은 벼슬이 상서령(尙書令)에 이르렀고 그의 아들은 최사추(崔思諏)인데, 최사추전(崔思諏傳)이 따로 있다. 최충의 자손은 문학과 덕행으로 재상에 오른 사람이 수십 명이었다. <출처: 고려사 권별보기 권95 열전 권 제8 제신(諸臣) 최충>

최충이 활약했던 역사의 무대는 어디일까?

고려 최충은 어디에서 살았길래 대륙의 황하, 동해(산동성 동쪽 바다), 북망산(황하 남쪽 낙양)과 같은 중원 대륙의 지명만을 소재로 시조를 읊었던 것일까? 사람들이 시나 시조를 읊을 때 자기가 살고 있는 지역이나 나라 안에 있는 산천 지명을 소재로 하는 게 일반적이다. 영암 사람들이 글을 쓸 때 주로 월출산이나 영산강을 소재로 하지 특별한 이유 없이 중국에 있는 황하나 북망산을 소재로 하지는 않을 것이다. 최충의 시조 내용을 보면 그가 활약했던 역사의 무대는 한반도가 아닌 대륙이라는 확신이 든다.

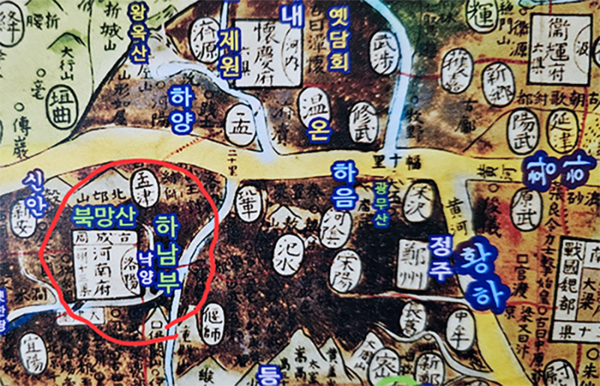

북망산은 황하가 꺾어지는 곳, 낙양 근처에 있는 산이다. 백제 의자왕의 아들 부여융, 백제 장군 흑치상지, 고구려 연개소문 셋째아들 연남산의 묘지와 비석이 이곳 북망산에서 발견되었다. 북망산은 우리 민족의 의식 속에 뿌리 깊이 박혀 있는 지명이다. 예로부터 우리 민족은 죽으면 북망산에 묻힌다고 생각했으며 민요와 상여소리 속에 녹아 있다. 이것은 북망산과 우리 민족은 과거에 매우 밀접한 관계를 맺으며 살았었다는 것을 의미한다.

최충이 쌓은 영원성과 평로성은 어디에?

최충은 고려 서북로병마사(西北路兵馬事)를 역임했다. 고려의 서북경계를 방어하는 중책을 맡아 고려 정종 7년(1041) 영원(寧遠), 평로(平虜) 2개의 진영에 성을 쌓았다. (고려사 권82) 그렇다면 고려 영토의 서북 경계를 나타내는 평로, 영원은 어디에 있었을까?<계속>

글/사진 김창오 편집위원