역사와 문화, 자연유산이 살아 숨 쉬는

영암의 르네상스 시대를 열자(2회)

일본의 경제 침탈정책

일본 제국주의는 식민지 한반도에서 토지조사사업(1910~1918년)과 산미증식(産米增殖) 정책으로 토지와 식량 수탈이 심화되자 많은 농민이 토지를 잃고 급속히 소작농으로 전락하거나 유랑하게 되었으며, 일부는 만주나 일본, 미국 하와이 사탕수수농장, 맥시고 엔니깽 농장으로 정든 고향산천을 이별하고 살길을 찾아 떠나야 했다.

소작농으로 전락한 농민은 소작료 7할에 비료대나 공과금(公課金)까지 부담하면서 지주가 빈번하게 소작인을 바꿨다. 영암의 영보 형제봉 사건이 바로 이 소작제도에 항거한 쾌거였다. 일본은 태평양 전쟁 종말에는 군량미 확보를 위하여 공출제도를 시행하면서 우리나라에서 미곡 생산량의 80%까지 강탈해 일본으로 반출해 갔다. 그래서 우리는 초근목피로 목숨을 유지하면서 부황난 사람들이 부지기수였다. 일본은 만주에서 기름을 짜버린 찌꺼기(대두박)를 우리에게 먹으라고 집집마다 배급하였다. 그들은 다리 교각의 쇠와 놋쇠 그릇까지 강탈해 갔다.

영암에서는 1904년 러일전쟁이 일어나기 전부터 하목(夏目三郞治)과 같은 일본인이 들어와 군서 평리들(들몰)을 거점으로 지주(地主)로 등장하기 시작하였고, 고리대금 업자가 그 고리대금(돈을 빌린 사람이 변제기일에 돈을 가지고 가면 고리대금업자는 자리를 피해버리면서 돈을 갚지 않고 임차인의 농지를 강탈하는 수법)으로 농지를 수탈하여 지주가 되었다. 영암에서 1930년대 말까지 최소 30정보를 점유한 지주와 2000정보까지 점유한 동양척식회사까지 일본인 지주가 24명에 이른다. 이들은 하나 같이 7할에 이른 고율의 소작료를 받고 소작권을 자주 이동하였다.

당시의 언론 보도에 따르면, 1934년 8월 19일 자 동아일보는 농촌을 떠나는 농민이 “영암에만 200여 호”에 달하고, 1936년 5월 1일 자 조선중앙신문은 “남에서 북방의 변경(나진)으로 살길을 찾는 사람 90여 명이 영암을 출발”이라는 제하로 보도했다.

당시 농촌의 형편을 장만영 시인은 아사 직전 농민들의 실태를 다음과 같이 묘사하였다.

<농민의 설움>

나는 타는듯한 햇볕 아래를

맨발로 헤매며 논에 왔노라

집에 병들어 누운 아내를 생각하며

서 마지기 조그만 나의 논에

파랗던 어린 모는 가뭄에 타마르고

쪼개진 논바닥엔 새우 새끼 누웠고야

아 이 모양 차마 보기 어려워

나는 논두렁 치며 엉엉 울었노라

해 넘어가는 것도 그저 모르고.

민족의 말살 정책

일본은 우리 민족을 말살하기 위하여 황민화정책(皇民化政策)을 시행하였다. 내선일체론(內鮮一體論)을 내세우고 창씨개명(創氏改名)을 강행하며, 우리의 역사와 문화를 말살하기 위한 정책을 시행하였다. 일본은 1910년부터 다음 해까지 전국에서 50종, 20만 여권에 이른 역사서를 강제로 거두어 경복궁에서 태웠는데 종이 타는 냄새가 3일 동안 진동했다는 것이다. 그들은 우리에게 신사참배(神社參拜)를 강요하며, 우리 국조 단군왕검은 실재하지 않은 신화에 불과하다면서 우리 역사를 왜곡 내지는 부정하였다.

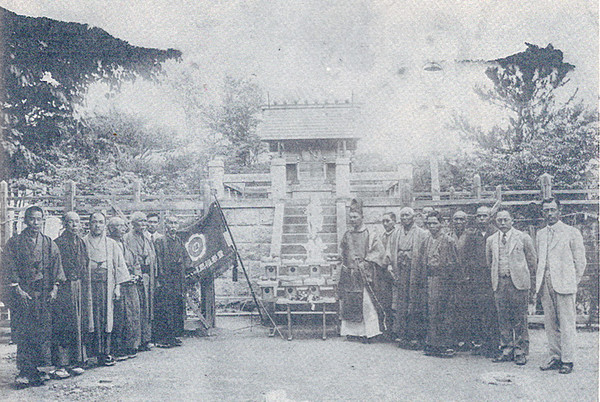

영암의 경우, 영암공원과 학교 등에 신사를 세워 아침저녁으로 참배를 강요하였다. 그 신사에는 그들의 신인 아미테라스 오미가미(天造大神)를 안치하였고, 그들은 대화족(大和族)이라고 자랑하면서 우리를 미개인(조센징)이라고 비하하는 언동을 주저하지 않았다.

그러나 제2차 세계대전이 종결된 후 일본 교토대학의 하니하라 교수는 일본인의 조상은 한반도 도래인이 90% 이상이고 조몬인과 아이누족이 소수를 이루고 있다고 하였다. 이는 일본학계의 정설로 되었다. 또, 미국 캘리포니아 대학의 문화 인류학 교수 제럴드 다이아몬드는 일본인의 뿌리는 한국이라고 단정하였다.

일본은 제2차 세계대전 종말에는 우리 말과 글을 못 쓰게 하면서 조선어학회 사건을 일으켜 민족지도자들을 혹독하게 탄압하여 한글연구를 하는 학자 여러분들이 순국하였다.

이러한 민족말살정책에 항거하여 영암 공보학생과 구림 공보학생들이 동맹휴학을 하는 등으로 일본인 교장이 사냥총으로 자살을 할 정도로 학생들의 항거가 대단하였다. 또 조극환, 유혁, 한동석 지사 등을 중심으로 신간회 활동이 있었고, 낭산 김준연은 민족계몽운동과 더불어 콤민테른(국제 공산당)과 연계하여 공산당 운동을 하여 민족의 독립운동과 이 운동의 방향을 제시하는 등 괄목할만한 성과를 거두었으며, 영암 현지에서도 공산당 운동이 활발하였다. 영보 형제봉 농민운동도 그 배후에 영암 공산당이 있었다.

병참 기지화 정책

일본은 러시아와 미국 등과의 전쟁을 대비하여 한반도의 도서지방에까지 비행장 등을 설치하고, 해안에 어뢰를 설치한 굴을 구축하였다. 일본은 전쟁 종말에는 국민 총동원령 등을 발동하여 군량미 공출, 강제징용, 강제징병, 위안부 징발 등을 행하였는데 영암에서의 피강제 징용자 및 강제 징병자 명단이 발굴되어 당시의 상황을 재현하는듯하다. 여기에 영암 일원에서는 전쟁에 필수품인 쇠붙이를 강제 수거했고, 화약을 추출하기 위하여 목화를 재배, 목포항을 통하여 일본으로 가져갔으며, 기름으로 충당하기 위하여 소나무 관솔까지 강제로 공출해갔다.

영암에서 이러한 조선총독부의 식민정책을 구체적으로 시행한 것은 영암에 와있는 일본인들이었다.

민족 우민화 정책

조선총독부는 배일민족교육(排日民族敎育)을 염려하여 사립학교 규칙과 서당규칙으로 조선인의 자발적 교육 활동을 탄압하고 공립보통학교 중심의 식민지 교육체제를 추진하였다.

일본은 우리 민족에게 수준이 낮은 우민화 정책을 시행하여야 통치하는데 용이하다 고 판단, 전문인력을 양성하는 교육정책을 시행하지 않았다. 그러나 조선총독부는 요시노 사쿠조(김준연의 동경제대 지도교수)가 지적한 것처럼 조선 전체에 일본의 일개 현에 설립된 학교 수보다 적은 수의 공립보통학교를 설립하였을 뿐이었다. 이 또한 일본의 우민화 정책이었다.

그들은 실업계나 사범학교를 설립하여오다가 3.1운동 이후에야 무단통치(武斷統治)에서 언필칭 문화통치(文化統治)로 전환하면서 보성전문학교, 연희전문학교 등의 설립을 허가하였다. 그 이전에는 외국 유학하는 것을 통제하였다.

김준연의 경우, 경성고보(전신 한성고보) 졸업 날에 학교장이 불러 일본유학을 단념하고 판임관(말단 공무원)이 되라고 권유한 것도 그들의 우민화 정책에서 나온 것이었다.

일제는 6면 1개교, 3면 1개교, 1면 1개교, 간이학교를 설립한다고 하였으나 각 면 단위 보통학교는 거의 20년대 후반에서 1930년대에야 설립하였다. 그러나 고액의 월사금을 감당하기 어려워 학교에 다니기가 어려웠다. 그래서 가난한 집 자녀나 연령이 많은 일반인은 뜻있는 청년단체와 학생들에 의해서 운영되는 야학으로 문맹 퇴치를 하는 데 노력하였다.

영암의 경우, 대부분 마을에 야학이 운영되었다. 덕진면 영보에 거주하는(소작쟁의에 가담) 최병수 지사는 최석호 최동환 최동림 등과 야학을 운영하면서 ‘처의 후회’라는 제목의 신파극을 공연하는 등으로 민족의식을 고취시켰다.<계속>

글=조복전(영암역사연구회회장)